発売から数日が経過した。書店での動きはいいようでホッとしている今日だ。何度発売してもこの緊張は変わらず、立ち読みしている方を見かけるとレジへと運ぶかどうかを見守ってしまう僕だ。もっとたくさん売れるように、今日も最新号のPR、大編集後記をお届けする。

第2特集となる連載企画『夢、あふれていた俺たちの時代』では昭和58年にフォーカスした。17歳から18歳への高い階段を登った年だ。女の子のことが常に気になりつつ、将来なんかも考えたりして揺れる高校3年生だった。僕はロックバンドで汗を流し、その必要経費を稼ぐためにバイトで汗を流す日々を送っていた。音楽にどん欲に取り組んでいたわけで、とくに洋楽からは学ぶ部分が多くていつも最新のヒットに注目していた。そんな影響から、中3から始めたバンドの音はドンドン変化していく。当初、ディープ・パープルやツェッペリンなどのハードロックのコピーから始まったが、やがてストーンズやフェイセスなんかのやれたロックンロールを好むようになっていた。高3のころにはハードロックっぽいものは完全に排除され「俺たちロックンロールバンドだぜ」と変身していたのだった。

この頃R&Bやブルースといった、夢中になったロックバンドのルーツミュージックを深く探るようになり、ある日シカゴブルースに出会ってしまった。僕はブルースを演奏したくてあり余る才能をブルースに献上する代わりに、スリーコードを伝授してもらったのだった。そう、十字路で…ってクロスロードかよ(笑)。

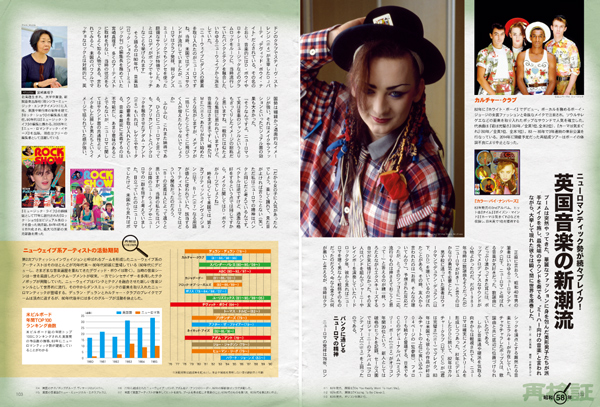

いやホントに、もしソロで音楽をやっていたらスリーコード以外歌わなかったかもしれない18歳だった。だが、バンドってヤツはすばらしい。メンバーが次々に仕入れてくる音楽のおかげで、ブルースをルーツとして歌うという自分を確立できたのだった。ちょうどその頃、ベーシストがやけにプッシュしてきたのがデュラン・デュランのアルバム『リオ』だった。タイトルチューンのカッコよさには僕も痺れた。そして怒濤のごとく次々に“そんな感じ”のバンドが活躍した。カルチャー・クラブの『君は完璧さ』なんてバンドでカバーしたし、カジャグーグーの『君はTOOSHY』なんかもよく口ずさんでいた。えらそうに言っても、僕はブルースに魂のすべてを捧げられなかったのさ。

昭和58年は彼らニューロマンティック勢が続々ブレイクした年であり、この賑々しく華々しいムーブメントについて当時『ロック・ショウ』編集長だった宮崎真理子さんに聞き、記事にした。これはいつか特集を組んでみたいなと思ったほど、ピンポイントで僕らを直撃したサウンドだった。ライティングを担当したタメ年濱口は、記事の中で当時ニューロマを聴いていたのが友人にばれてしまったことにうろたえたと、揺れる心を告白してくれている。彼の気持ちは痛いほどわかる。僕のバンドも練習や研究のためにカバーはしたものの、人前で演奏することはなかったもの(笑)。

そんな甘酸っぱい想い出を噛み締められる4ページは必見ですぞ。連休明けの仕事帰りは書店へGoだ!!